ダンゴムシの飼い方

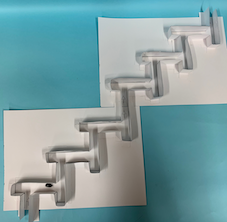

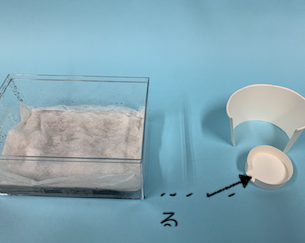

透明なプラスチック容器やコップでも何でもかまいません。ガラスやプラスチックは登れないのでふたも必要ありません。新聞紙とペーパータオルが土の代わりです。霧吹きやスポイト、ピンセットか割り箸、スプーンと紙コップがあればいいでしょう。

容器の下に新聞紙を重ねて水で湿らします。ダンゴムシは湿気のあるところが好きです。乾燥させるとすぐに死んでしまいます。かと言って身体が濡れるのも好まないようです。

上にペーパータオルを敷いて湿らします。もちろん土がダンゴムシにとっては一番いいのです。特に市販の腐葉土や昆虫マットがあれば最適です。付近の土を使うのは雑菌や他の様々な生き物のすみかであり、あまり好ましくはありません。

紙コップの底を切り取って餌入れにします。ダンゴムシが出入りできるように一部分はカットします。紙コップは掃除の際にダンゴムシを入れて置いたりします。

餌入れと落ち葉を入れれば準備完了です。落ち葉はダンゴムシの主食であり住みかにもなります。

落ち葉の代わりに濡らしてちぎったダンボールでもいいでしょう。餌は様々な野菜、餌入れにはカツオブシも入っています。また水分が補給できるように湿らせたティッシュペーパーを丸めて隅に置いてあります。

ふたをしなくてもよじ登って逃げることはできませんが、乾燥を防ぐためと暗くするため、大きめの紙などで覆ったほうが良いです。ダンゴムシは夜行性で明るいところは嫌いです。

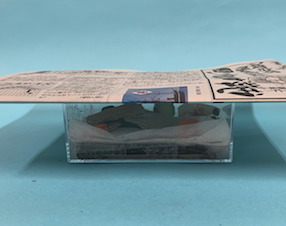

土を敷き枯れ枝や枯れ葉を入れ自然状態に近い環境の飼育容器です。ただしほとんどの時間は土に潜って過ごしていて、面白みに欠けます。

透明容器とペーパータオルでの飼育容器では見やすいし清潔感があります。ダンゴムシはよく食べよく糞をするムシです。土ではよく分からないのですが白いペーパータオルですと糞がよく見えます。健康状態が把握できるだけでなく、枯れ葉を食べ土に返すという生態系の中で「分解者」という役割がよく解ります。

ダンゴムシで遊ぶ

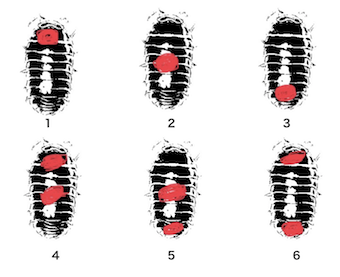

ダンゴムシのマーキング

飼育して遊んだり研究したりするダンゴムシにはマーキングして1匹1匹を区別できるようにしましょう。普通のペイントマーカーで大丈夫です。

背中の一部分に印を付けます。ダンゴムシは脱皮をするのでそのうち消えてしまいます。それを利用して様々な条件による脱皮周期の研究もできます。

マークの位置と数により個体を区別できます。色を使えば多くの組み合わせができます。

ダンゴムシのオス

背中に色や模様はなく光沢があります。

ダンゴムシのメス

黄色い斑点や模様があります。

綱渡りも意外と上手

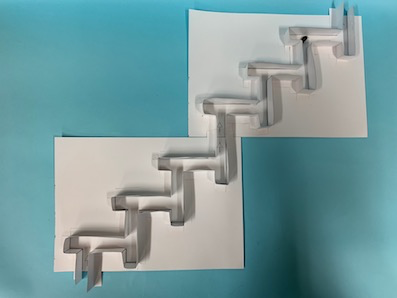

迷路を作って遊ぼう。

ダンゴムシの迷路

ダンゴムシには「交替性転向反応」という能力があるのです。それは進行していて障害物に当たると左右どちらかに曲がりますが、次に障害物に当たると今とは反対に曲がる、つまり当たる度に右左右左と交互に向きを変えて進行することです。それは天敵などに遭って逃げる時ジグザグに進むのが最も早く距離を稼げるからだそうです。ただこの「交替性転向反応」はダンゴムシの特殊能力ではなくゴキブリなど他のムシや動物にも多く見られるものです。しかし、動きの速度や何と言ってもユーモラスな歩き方が、迷路遊びにぴったりなのです。

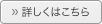

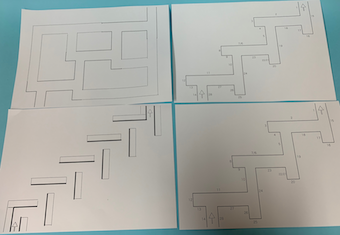

交替性転向反応実験の迷路

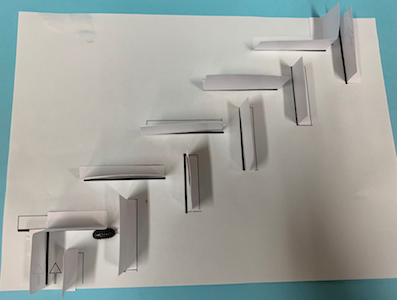

交替性転向反応実験の障害物

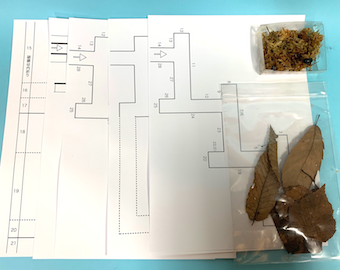

ダンゴムシと実験セットを販売しています。

湿らせた水苔の中にダンゴムシが6匹います。餌の枯れ葉、迷路セットで販売しています。

迷路の型紙

型紙の線の通りに壁になる紙を、接着剤や両面テープで貼り付けて組み立てます。壁になる紙はコーティングしてあるのでダンゴムシは登れません。

作り方など